ピーター・バラカンさんに聴く

“音楽映画の魅力”

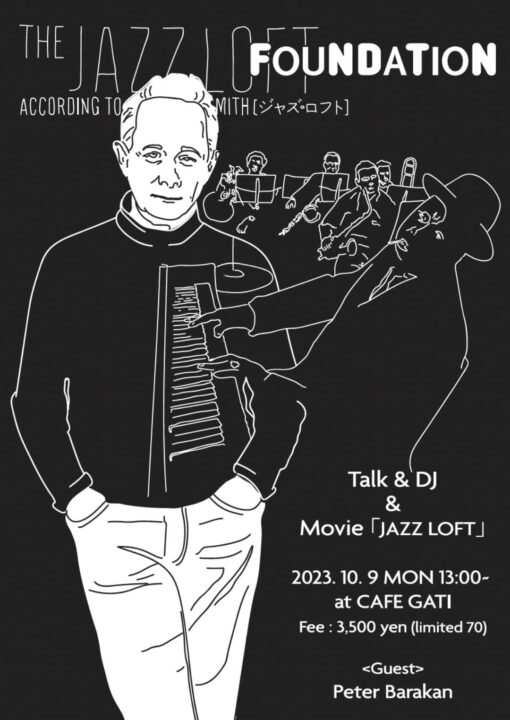

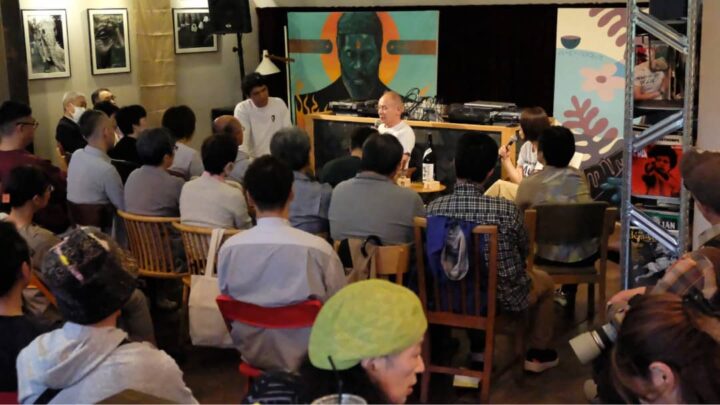

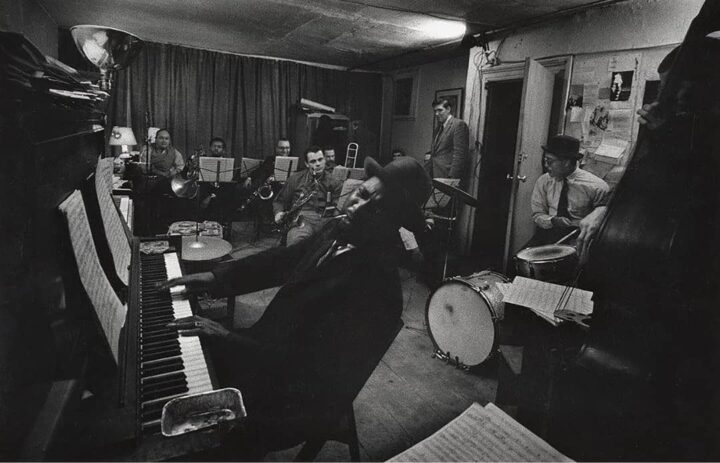

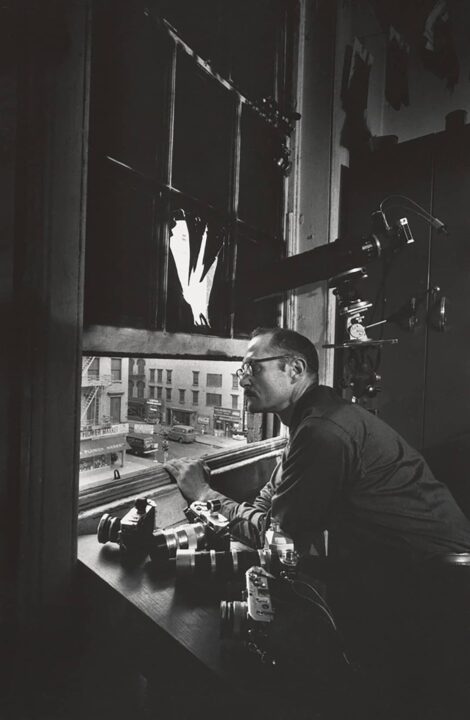

去る2023年10月9日にCAFÉ GATIにて音楽とトークのイベント「FOUNDATION」の第2回を開催しました。ゲストにブロードキャスター、ピーター・バラカンさんをお迎えし、映画『ジャズ・ロフト』 (9月に開催された「Peter Barakan’s Music Film Festival2023」でもアンコール上映)の上映と、その後、VALERIA代表の小倉聖子さんを交えトークショーを行いました。

話は映画の内容にとどまらず、映画祭のリアルな運営事情から他の映画や音楽の話、当時のミュージシャンを取り巻く環境、など多様な話をしていただきました。とても貴重な話をいただいたので、ここに掲載いたします。

後日、後編の掲載も予定しております。

(聞き手:森波実行委員/CAFÉ GATI店主 柴田道文)

柴田道文(以下:柴田):それでは乾杯からスタートしたいと思います。去年でしたっけ? 日経新聞の「食の履歴書」という記事で、バラカンさんが最後の晩餐は、イカ刺しと宮城の日本酒「乾坤一」とおっしゃっていたという。ですので今日は宮城県は村田町の銘酒「乾坤一」をご用意しました。

ピーター・バラカンさん(以下:バラカン):素晴らしい。嬉しいな。

柴田:なのでイカ刺しもお出しするか?って裏で話してたんですけど、さすがにそれはやりすぎだろって話になりまして・・何せ最後の晩餐ですからね。(笑)ぜひ今日は “もっきりスタイル” でグッといってください。ところでピーターさんの「乾坤一」との出会いは何だったんですか?

バラカン:仙台の酒屋さんでね。佐々木健一さんという方がいまして。

柴田:あ!「いづみや」さんですね!

バラカン:そうです、そうです。彼に勧められて飲んだのが始まりでした。すごく気に入って。

柴田:そういうことでしたか。それでは乾杯したいと思います。改めましてバラカンさん、本日はよろしくお願いいたします!乾杯〜!

バラカン:おいしい!

柴田:あとご紹介遅くなり申し訳ありません。おとなりがVALERIA代表の小倉聖子さんです。今日はよろしくお願いたします。

小倉聖子さん(以下:小倉):はじめまして。

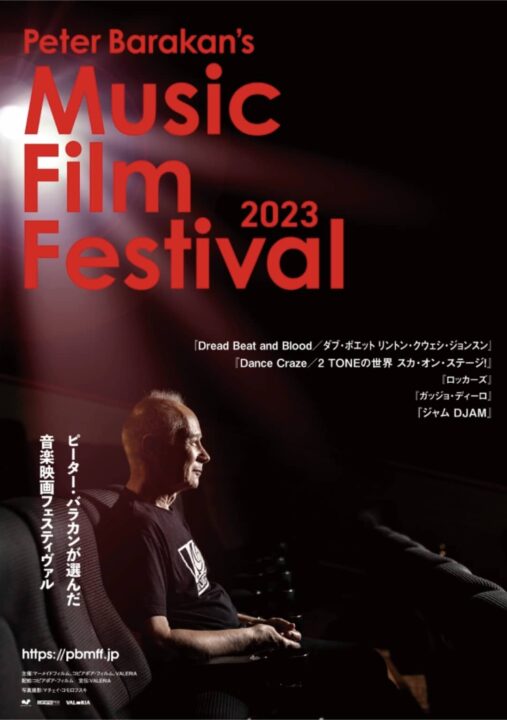

柴田:小倉さんは、Tシャツ着ていらっしゃいますけど、先月まで角川キネマ有楽町でやってた、バラカンさんがキュレートする「Peter Barakan’s Music Film Festival」の、主催者ということでよろしいですかね?

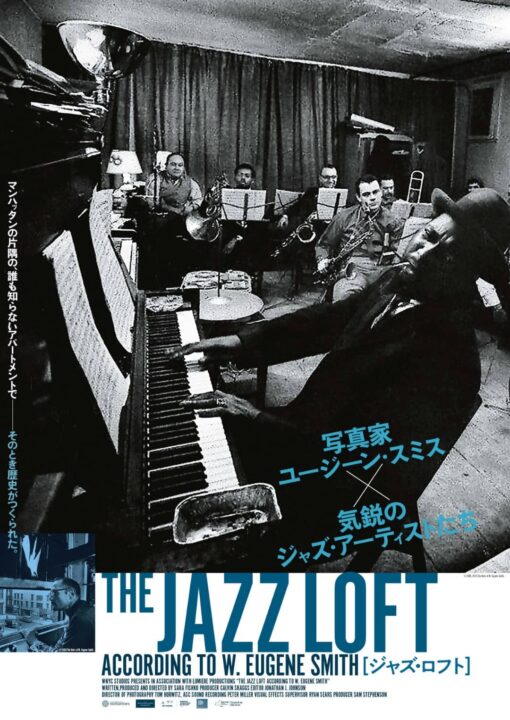

バラカン:事務局に3人いますけれど、その中で小倉さんがそもそも僕にこういうフェスティヴァルをやらないか、と提案してくれて、それが2021年でした。まだコロナ中だったから、映画館は一席おきに×が入って人が座れないっていう状況の中でやってましたけど。今日上映した『ジャズ・ロフト』は1年目のフェスティヴァルで上映した作品の1つでした。毎回、音楽映画祭のために権利を取る作品がいくつかあるんですけど、運良くこれはけっこう長期的に取れました。この作品は何回もあちこちで上映しているんですけど、絶対に飽きない映画です。皆さん、今日初めてご覧になりました?多分ほとんどの方がそうかと思いますけど、この手のドキュメンタリーはものすごい情報量だから、あと5回ぐらい観ないと。(笑)

サプライズ!? 大沼社長登場

柴田:あ、バラカンさん、すみません、話の途中でいきなり差し挟むのですが、今日ですね、じつは「乾坤一」の大沼酒造店社長、大沼健さんに来ていただいているので、ちょっと紹介させてください。こちら大沼さんです!

バラカン:どうもどうも。

(会場大盛りあがり)

大沼健さん(以下:大沼):宮城県村田町で「乾坤一」というお酒作っております、大沼酒造店の大沼といいます。宮城へようこそ。

バラカン:ありがとうございます。

大沼:自分はバラカンさんが「乾坤一」を飲んでるっていうのは全然知らなくて、日経の記事の中で最後の晩餐っていうので、イカ刺しと乾坤一特別純米辛口があればいい、っていうのが書いてるのを知り合いから連絡いただいて、普段、連絡よこさないような親戚とかが急に連絡をよこして、ファックスよこしたり、メールをよこしたり、「バラカンさんが乾坤一好きだって言ってるぞ!」って言われたりしてました。そういうことがあり、自分の中では嬉しいなと思ってたんですけど。

柴田:バラカンさんのファンの方からも問い合わせがあったようですね?

大沼:そうですね。ラジオとかでも多分言っていただいてたと思うんですけど、他の蔵元さんから嫉妬されて。(笑)山形の蔵元さんとかから連絡いただいて、「乾坤一うらやましいなぁ」って言われて。いや、でも飲んでいただいて非常に嬉しいです。ありがとうございます。

バラカン:いやいや、こちらこそありがとうございます。

(会場拍手)

ユージーン・スミス、セロニアス・モンクにまつわるエピソード

小倉:それでは、ちびちびいただきながら、トークを進めていきましょう。

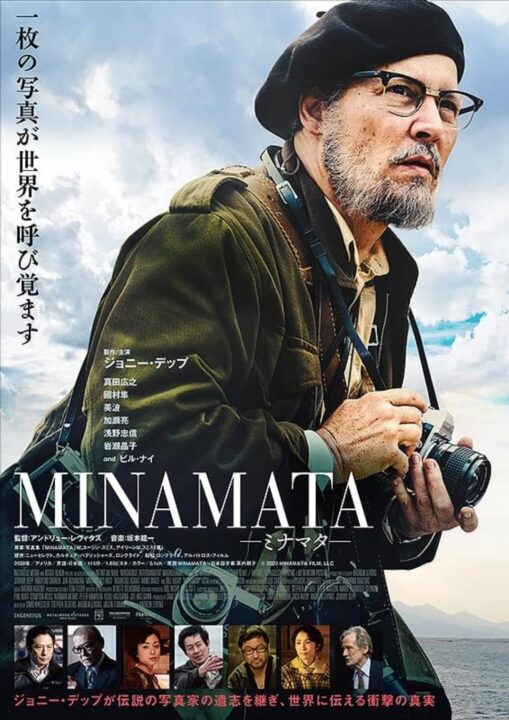

今日観ていただいた『ジャズ・ロフト』ではユージーン・スミスっていう人のすごい情報量を撮影していたんですが、『MINAMATA』っていう映画がありまして、それご覧になった人っていらっしゃいます?あのオープニングで、まさにあのジョニー・デップ演じるユージーン・スミスがいたところがこのロフトですよね。

バラカン:そうそうそう。富士フイルムのコマーシャルの仕事で訪ねるんですよね。その訪ねたところが、あの立ち退きになる直前ぐらいのこのロフトだったんですね。この映画で描かれているのは、その65年までのところで、多分それは最後の方で、ナレーションで言ってたように、もうジャズシーンが細分化して、あまりまとまりがなくなっていたから、おそらくあのロフトに来る人は少なくなったんでしょうね。

小倉:でも、あんなところがあるっていうのが、ニューヨークっていうか、お花の問屋街だからこそ、あんだけ音も出せたし、朝までああやって遊べたってことですよね。

バラカン:そうですよね。だから「ロフト・ジャズ」という言葉が70年代にあったんですけど、それはまさにニューヨークのダウンタウンの方なんですけど。70年代の半ばぐらいですかね。あの頃はたぶん、ロフトに住むことも許されていたのかもしれません。ブライアン・イーノなんかも一時期、ニューヨークのダウンタウンのロフトに住んでる時があったぐらいです。とにかく50年代は、住んじゃいけないところだったから、めちゃめちゃ安かったんでしょうね。汚いし、臭いし、だいたい出口がどこにあるかまず確認するって、あのセロニアス・マンクのマネージャーが言ってましたよね。

話したいことがいっぱいある映画なんだけど、さっきの情報量のことで思ったんだけど、普通の劇映画って案外ストーリーが単純なんですよね。そうじゃないと人がついていけない。途中であれ?どうなってるの?っていうふうになってしまうんだと思う。だから、こういうドキュメンタリーって、特にユージーン・スミスの映像がごく少ないものしかないから、ほとんど写真で構成していますよね。で、写真を見ながらカメラがズーム・インしたり、ズーム・アウトしたり、なめたり、いろんなそういう技術を使いながら、すごいんですよ、やってることが。なぜか今日、後ろの方に座って観たんですけど、上に投影していたからかな?今日はわりと客観的に見られた。いつも没頭しちゃうけど。(笑)

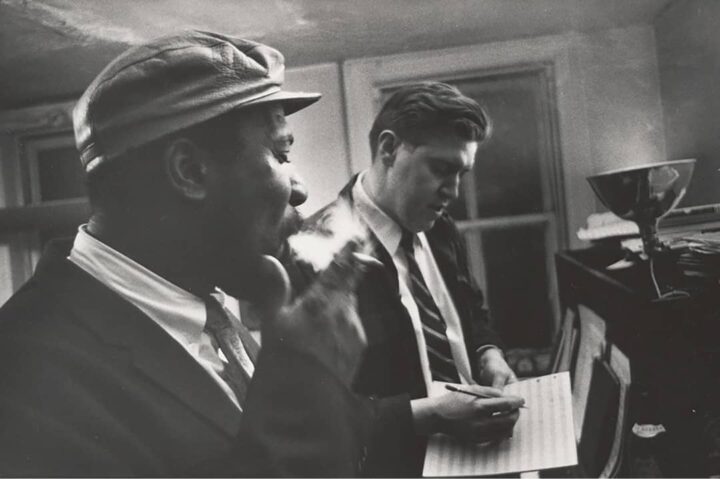

小倉:でも、あのオーバートンとセロニアス・モンクの楽曲が、ここで作られてたっていうのは、ほんとこの映画見るまで知らなかったんで。

バラカン:いや、あれはすごい話だったね。しかも3週間、ユージーン・スミスがずっと、自分が住んでいた同じ階の壁を隔てた向こうとはいえ、そこにテープ回しっぱなしにしてたっていうのは、病的だったんだな。何に使うっていうわけでもないのに、とにかく回してないと気が済まないんだろうね。でもクリエイターってどっか普通の人と違うところがあるからこそ素晴らしい作品が生まれるものだろうと思うけれどね。

あの1つ面白いなと思ったのは、彼は自分が撮った写真のコントロールを自分でしたいから、編集部といつもケンカしてたっていう話が出てましたよね。あの時代、特にLIFEみたいなすごく有名な雑誌だったら、取りっぱなしでフィルムを渡したらあとはもう全部向こう任せで、それがもうそういうもんだと、写真家はみんな思ってて。疑問に思ったとしても、誰も何も言わないっていう。当時はおそらく音楽も全く同じ状況だったと思いますね。

僕が70年代に日本に来た時も、ニュー・ミュージックというものがちょうど誕生したばかりだったんですけど、歌謡曲の世界はまだ作詞家がいて、作曲家がいて、編曲家がいて、スタジオ・ミュージシャンがいて、トラックが全部出来上がったところで、最後に歌手がスタジオに入って、歌だけ歌うっていう、そういう世界だったんですね。50年代のアメリカもほとんどそうだったと思います。レコード・プロデューサーが絶対的な権力を持っていた。そういう時代が何で変わったかって言ったら、ビートルズで変わったと思いますね。彼らももちろん、ジョージ・マーティンというプロデューサーはいたけれど、でもやっぱり彼らは自分で曲を作って、自分で演奏して、スタジオ・ミュージシャンはめったに使わない。それで1つの大きな革命が起きたんですね。で、ユージーン・スミスが所属する、マグナムという写真家のエージェンーの話が出ましたよね。あれは有名な組織ですけど、あのマグナムというのは、まさに写真家たちが独立して、自分が撮った作品を、自分でちゃんとコントロールできるようにできたものですよね。

小倉:映画の中にいたモンクも、ほとんど自分の稼ぎないっていうぐらいの状況だったようで。やっぱり差別があるからいろいろできないこともあったし。

バラカン:マンクの場合は、例のキャバレー・カードの話が出ましたが、皆さん、あれはよくわかりました?僕がこの映画を見て初めて知ったのは、戦時中にあの制度ができたということ。要するに、お酒を出しているところにもしスパイがいたら、いろんな情報がバレるかもしれないから、そういうお酒を出している店で、誰が働いていいかということを全部登録制にして、本当の名称は違うんだろうけど、キャバレー・カードというふうに呼んでました。で、戦争が終わってもその制度は続いたんですね。それはね、マンハッタンのお酒を出しているクラブだけの制度なんです。たいていジャズ・クラブっていうのは、小さな店でお酒を出しているから、ジャズ・ミュージシャンもそういうところで働くために、そのカードが身分証みたいなものとして、必ず持ってないといけない。

で、セロニアス・マンク自身はね、あまりドラッグをやってなかったと思うけれど、彼がすごく仲良くしていたバド・パウエルっていうもう一人のビバップの伝説のピアニスト、このバド・パウエルは、多くのミュージシャンと同じように、ヘロイン中毒だったんですね。ある時、バドとセロニアスが一緒に車に乗っていて、警察に止められました。

で、職務質問されたけれど、そこでバドが持っているヘロインがあって、バドはもう何度か捕まっている人だから、ここで捕まると必ず刑務所に入るっていうことを、セロニアスが瞬時に判断して、バドのドラッグを自分のポケットに、入れたかなんか細かいことを忘れたけど、そこで身元をちょっと捜査されてその薬が出てきた。で、セロニアスは初めてだから、刑務所には入らなかったけど、そのキャバレー・カードを取られちゃったんです。自分のドラッグじゃないのに自分が犠牲になって、あれで何年だっけな。6年だか7年だか結構ね、長期にわたってマンハッタンのジャズ・クラブで、彼が仕事できなくなっちゃったんですね。で、そういう時に、他のジャズ・ミュージシャンが気を利かせてブルックリンだとか、マンハッタンより外のところに呼んでくれて、仕事をさせたりとか。あと、ニューヨーク以外では時々仕事をするけれど、50年代のジャズといったら、圧倒的にニューヨークの仕事が多いから、事実上、仕事ができなくなっちゃったんですね。

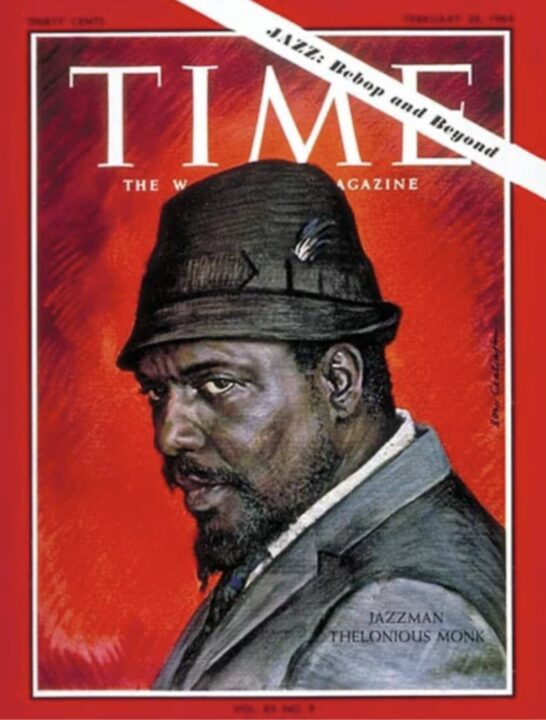

で、しかもセロニアス・マンクという人は、一般的にみんなから認められたのは意外に遅かったんです。多分、60年代に入ってからかもしれません。だから、あのタウンホールのコンサートは、1つの大きなきっかけになっているのかもしれませんね。最初、デビューした時はね、あまりにもその和音の作り方が他と違うから、こいつは下手くそだとか、ピアノが弾けないとか、いろんなとんでもないことを言われてて。ジャズの当時の批評家っていうのも、まだモダン・ジャズが誕生したばかりの音楽だったし、理解があまりなかったんですね。60年代半ばぐらいになるとね、タイム誌の表紙を飾るほどの人物になるんですけど、この映画で描かれている時期は、まだまだあまりお金がなかった時代ですよね。

小倉:じゃあ、この後ですかね、モンクがパトロンを抱えるっていうのは?

バラカン:そうですね。ドイツ人の貴族の女性ですよね。彼女が彼のパトロンになって、彼女の家にしばらく住んでたんじゃないのかな?恋人のような関係は全然なかったんですけど。マンクはむしろ奥さんがすごく世話好きな人でね。彼は奥さんに頼り切ってた感じはあるんですけど、そのドイツ人の「ニカ」ってみんなを呼んでいた人が、金銭的にはね、世話していたんですね。

小倉:だから、そういう人たちがいないと、ジャズ・ミュージシャンがやっていけなかったっていう状況はあったんですよね?

バラカン:というところもありましたね。特にビートルズが出てきたあたりでね、それまで仕事がもっと多かったジャズ・ミュージシャンは一気に仕事が減っちゃったっていう状況だったらしいです。60年代半ばですね。なのでツアーで例えばフランスに行ったり、ヨーロッパを回るわけです。アメリカでは特に黒人のミュージシャンは、もう永久的に2級市民の扱いだったんです。ニューヨークはまだいいけれど、南部なんか行くと、自分が働いているホテルに泊まれないとか、あるいはレストランには入ろうとしても入れないとか、そういうことがざらにありましたね。公民権法ができるのは64年ぐらいですけど、法律ができても、すぐにはすべてが変わるというわけではなかったですね。それでヨーロッパへ行くとね、その黒人のミュージシャンたちはみんな尊敬してもらえるものだから、結構ヨーロッパに住みついちゃったジャズ・ミュージシャンがいましたね。フランスだったり、イタリアだったり、北欧だったり、いろいろなんですけど。

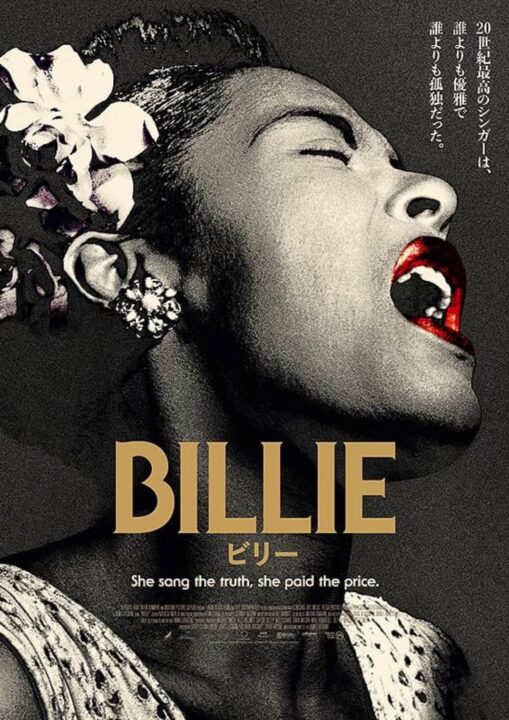

小倉:ビリーとかあの時代も同じですよね。この映画では出てこないんですけど、ビリー・ホリデイとかもちょうど同じぐらいの時代で、彼女もずっと差別を受けていたっていう。

バラカン:彼女ももちろん差別を受けてて、彼女の場合は「Strange Fruit(奇妙な果実)」という歌をずっと歌い続けたためにFBIににらまれて、あれは何行為っていうのか、まあ、いじめですよね、要するに。それが彼女の命を取ってしまうぐらいのことになってしまいました。『ザ・ユナイテッド・ステイツvs.ビリー・ホリデイ』という劇映画があります。

小倉:映画上映って権利を買うんですよね。ライセンスって言って、映画館とかDVDとか、そういう配信とかの権利を全部買うんですけど、それを全部買わないと映画祭で上映する作品としては、実は元が取れないので、一回いくらっていうやり方をしてると、日本語字幕を作る都合上、全然割に合わないんですよ。だから、我々はまとめて権利を買うっていうので、こういう『ジャズ・ロフト』とか、セロニアス・モンクの映画とかもやってます。

バラカン:はい。あとさっきあの小倉さんが言った『BILLIE ビリー』っていうドキュメンタリーも素晴らしいものがあります。ビリー・ホリデイに関するものです。まあ、詳しく言い始めるとすごく時間かかっちゃうから、また後日ここでやりましょう。

柴田:ぜひよろしくお願いします!!

(会場拍手)

聞き手からの勝手な報告

柴田:私たちは年一回、地元の能舞台で「森波(しんぱ)」という音楽のイベントをやっておりまして、それに今年、臼井ミトンさんに出演していただきました。で、ミトンさんはTBSラジオの金曜ボイスログという番組のナビゲーターをされてて、先日、バラカンさんの映画祭の勝手に宣伝放送、みたいなことをなさってました。『エチオピーク』と『ルーツを掘る アーフーリー・レコード物語』と5本ぐらい薦めてて、その中で最も良かったのが『ジャズ・ロフト』で、もうここ何年かで一番感動した、と先日のラジオでおっしゃってました。さっきバラカンさんがおっしゃったように、ミュージシャンの性(さが)というか、ユージーン・スミスはカメラマンですけど、クリエイターの何とも言えない人種というか、ちょっとマッドじゃないですか。もう狂ってるとしか言いようがない。でも、そういう人たちが時代を変えるクリエイションを生むっていう。それを良いとか悪いとかじゃなくて、淡々と『ジャズ・ロフト』はそれを描いてて、ご本人ももちろんミュージシャンなので、すごく感動したと、、、要約するとそんなことをおっしゃってました。

勝手に報告でした。(笑)

ドキュメンタリーが時間と空間を超越する瞬間

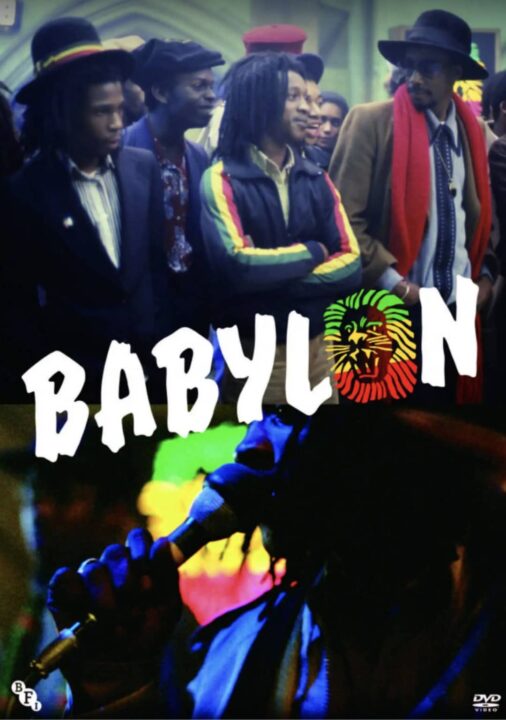

バラカン:彼のロフトの窓からずっと撮り続けて、ほぼ同じようなところを何十回も何百回も撮ってるんだけど、映画で見るそのスティル写真の、日常生活の1秒の描写なんだけどね。あの時代のニューヨークのあの場所を知らない我々がそれが見られるっていうだけでも、なんかすごく貴重な感じがあるんですよね。この前も他のドキュメンタリーのことをちょっと原稿に書いてて、やっぱりね、その何気ない描写がね、1つ1つ全部ね、自分が知らない時代、知らない場所…あぁそうだ、レゲエの世界を描いた『バビロン』のことを書いてたんだ。

例えば、ロンドンのジャマイカ系の人たちの生活なんか、同じロンドンに住んでいてもね、彼らの社会の中で生きてるわけじゃないから、映画を見て、あっ、そうか、自分たちの生活と違うなっていうところ、すごく面白い。

小倉:ああ、そうですか、家の中とか、あの雰囲気と街の感じとかもですかね?

バラカン:そうだね。その人付き合いとかちょっとした、ディテールがね。あ、独特なんだなっていうのはね、もう本当に面白い。

小倉:ピーターさんがイギリスにいた時も、もうやっぱりカリブ系の移民の方、ジャマイカ系の人とかもいたはいたんですよね?

バラカン:いっぱいましたよ。イギリスに大量にカリブ海から人が来始めたのは、終戦直後ぐらいだったから。僕の子供の頃はほとんどバスや地下鉄の車掌だったり、そういう仕事の人が多かったんだと思うけど。とにかく多かったですね。日本に来る直前、部屋を借りていたんですけど、その部屋があった家以外のあの通りは全部ジャマイカ人。それでも仕事が終わって部屋に帰るときにね、もちろんジャマイカ人が周りにいっぱいいるんですけど、彼らは彼らで自分たちの家で生活してて、僕は僕でその僕が住んでる家だけが白人の家だったから、ちょっと変わった状況でした。べつに危ないことは全くなかったんだけど、自分がマイノリティーのような、そんな面白い体験でしたね。

イギリスにおけるジャマイカ系移民の存在、差別と抵抗

小倉:今回こちらではやってないんですけど、映画祭でもイギリスのジャマイカの人たちを描いた映画っていうのも、何本か上映してて、こちらでもいつかぜひやれたらいいですね。

柴田:絶対もうやりたいです!!

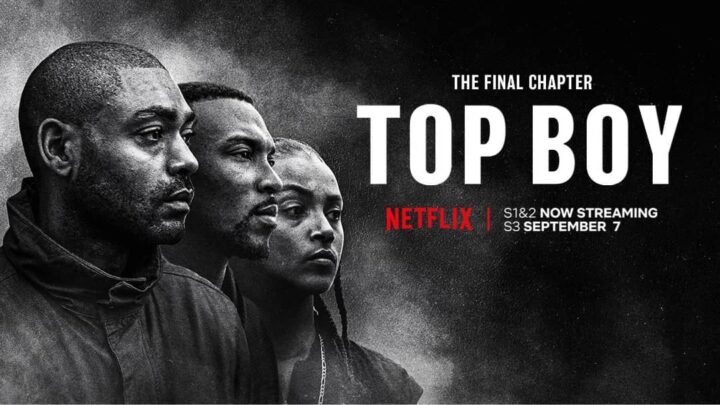

あの、ネットフリックスで観れる『トップボーイ』ていう、ジャマイカ系移民のイギリスのドラマ、ご覧になってますか?簡単に言えば、ジャマイカ系移民の裏社会を描いてまして、イギリスって銃はダメじゃないですか。そうするとその暗躍する人たちのムーブっていうのが、アメリカのドラマと違う感じがしたんですね。暴力の表現がそのトップボーイ観てると、アメリカのようにドンパチやる感じがなく、逆にギリギリまで人間を追い込んでいったりする感じが印象的でした。で、また音楽とかもすごくいいですし。

バラカン:あ、それ観よう。『トップボーイ』ね。

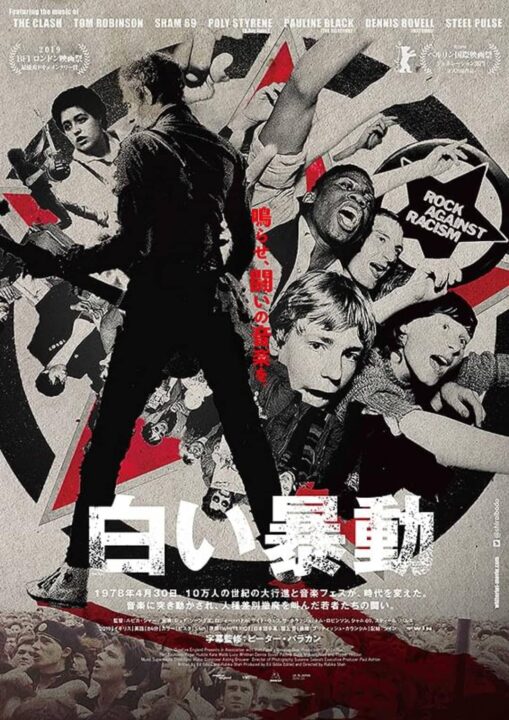

小倉:なんかイギリスっていうと、大体一般的になんかパンクとかロックとか、そういうイメージずっと続いてたじゃないですか。だから、やっぱりそのパンクからも出てきた運動で、例えばレゲエをずっと応援して、それこそ『白い暴動』という映画がありまして、そういうパンクシーンの人たちも、黒人とかインド人を差別しないように歌で平等をアピールしようっていうムーブメントもあったりとか。

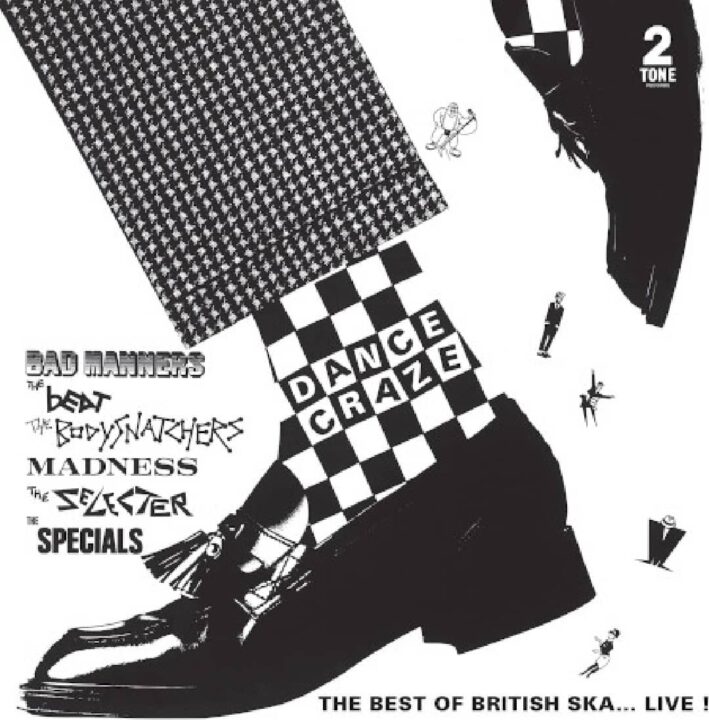

柴田:それでいえば、映画祭で上映してた『Dance Craze / 2TONEの世界 スカ・オン・ステージ!』もですよね。

小倉:ピーターさん、その時代はもう東京ですか?

バラカン:僕はもう東京にいましたね。ある意味残念だね。あのRock Against Racism (RAR)とか。まあ、一方でね、そんなもうひどい右翼のね、The National Front (NF)っていう組織があって、それが幅を利かせていたからこそ、Rock Against Racismという若者のあの動きが出てくるんですけど。でも、あの時代の音楽をリアルタイムで、現地で体験したかったね。

小倉:でもピーターさん、スキンズに追いかけられたから、ちょっと怖いって言ってましたよね?(笑)

柴田:あ、おっしゃってましたね!先日の映画祭の『Dance Craze』上映の後に。あのスキンヘッドのスカリバイバルのやつらだけは勘弁してくれ、みたいなことをおっしゃってた。(笑)

バラカン:あのバッドマナーズの彼ね。あの格好を見たら、うーん、もうイヤで・・

柴田:カツアゲみたいなことされたそうで。(笑)

バラカン:怖かった。(笑)

まあそれは60年代のスキンヘッドだね。でもね、もうトラウマになっちゃったね。

小倉:まあでもね、かたやアメリカではそういう黒人差別もあって、まあその後っていうか、その同時期ぐらいでイギリスでも同じく差別がひどかったっていうのは、結構あんまり知られてないのですよね。

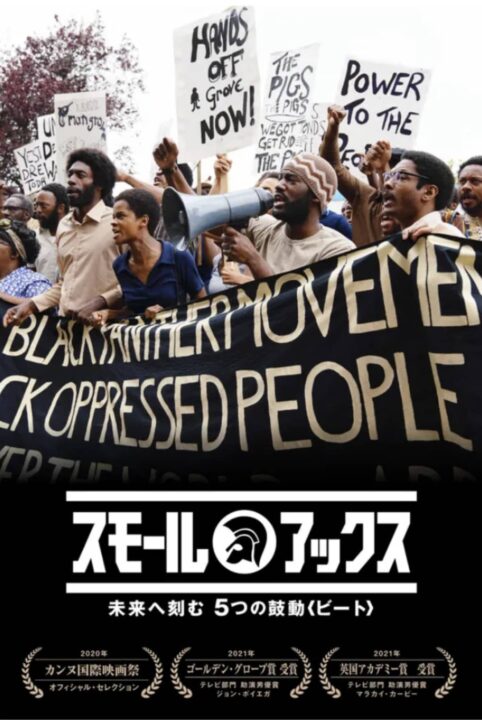

柴田:そこであの『Small Axe』の話ですね。あれを観て一番そう思いました。イギリスでもこんなことがあったんだと。スティーブ・マックイーン監督。

バラカン:あれは素晴らしいね。『Small Axe』という総合タイトルで、スティーブ・マックイーンという監督が作った5本の、どれも作り物ではあるんですけど、ほとんどドキュメンタリーに近い作りで、主にロンドン在住のジャマイカ系の人たちの生活を描いたものです。60年代の終わりから80年代前半ぐらいまでのスパンで、素晴らしいです。本当はね、我々の音楽映画祭で一度でもいいからやらせてほしいと思ってて、多分無理だろうけど。スティーブ・マックイーンは最初から配信だけでやるっていうことを決めてたみたい。

小倉:でもNHKだといいんですよ。テレビだったらやってもいいよって彼は言ってるんです。だけど、NHKは絶対やってくれないですよね。

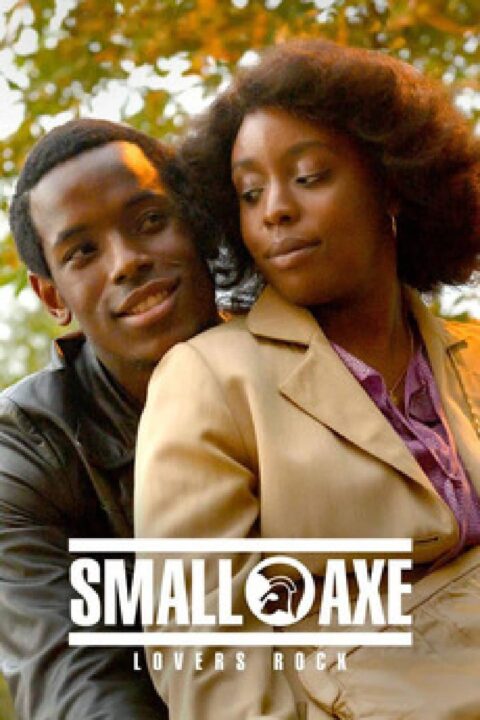

柴田:『Small Axe』の俳優陣がさっき言った『トップボーイ』にけっこう出てますね。『Small Axe』を観てラヴァーズ・ロックっていうジャンルはこういうふうに受け入れられ、こういう現場で、彼らの楽しみであり、なんか痛みを和らげるような音楽だったんだなぁとか。いろいろ感じました。で一番印象的だったのが、すごい長尺なシーンありましたよね?

バラカン:はい、あの「Silly Games」のところでしょう?

柴田:そうですそうです。あの長回しの映像。これは演技なのか、いったい何を観せられてるのか分かんないような。

バラカン:これは後から読んだんですけど。この『Lovers Rock』という映画があって、ジャマイカ系のロンドンの若者たちが、誰かの家でダンス・パーティーをやってる。

小倉:『Small Axe』一部ですね。

バラカン:そう、その『Small Axe』の5本のうちの1本なんです。1時間ぐらいの短めのものですけど、たわいのない話なんだけど、人の家で若者たちがダンス・パーティーをやっているんです。これ1980年くらいだと思います。ラヴァーズ・ロックと呼ばれたポップなレゲエ。イギリスでできたジャンルですけど、そのラヴァーズ・ロックで大ヒットしたジャネット・ケイという女性が歌う「Silly Games」という曲があって、そのパーティーで、サウンドシステムと大きいスピーカーを持ち込んでて、DJがその曲をかけると、若者たちはみんな踊りながら一緒に歌ってるんです。ちょうどヒットしてた頃だし。で、レコードが終わってもみんな歌い続けている。延々とアカペラでその歌を歌うシーンは実に感動的です。台本にあったわけじゃないんですって。本当にみんながあの場で自発的に、ああいうふうになったんだって。そしたら、これが素晴らしいから、監督が止めないでそのまま回して映画に使ったっていう。いや、あれはすごいね。

小倉:なんか、オバマ大統領もあのシーンがすごい感動したって言ってましたよ。(笑)だから意外とああいうね、音楽の聴き方をしてるっていうのって、私たちは知らないから、やっぱり映画とかを見るとこう、いくら演技してるとはいえ、そういう事実っていうのが観れるのは嬉しいですよね。

柴田:あの『Lovers Rock』の物語の背景にあるのが、ジャマイカ系移民の10代の子たちがサウドシステム持ち込んでホームパーティーをやってるところに起きた放火事件なんですよね?それでかなり人が亡くなったっていう痛ましすぎる事件。

バラカン:あの映画に出てくるんだっけ、その話?

柴田:『Lovers Rock』では触れてないんですけど、『Small Axe』の他の作品に出てきますよね。ほんとにえげつない差別があったんだな、と思いました。

小倉:そうなんですよね。最近アメリカで、ブラック・ライブス・マターっていう言葉が出てきたと同時に、実はイギリスでも、こういうジャマイカ系、カリブ系の人達に対する差別があったっていうのは、やっと出てきたって感じなんですよね。私たちが上映した『Babylon』っていう映画は、まさにそれで、41年ぶりにやっと権利を取って上映できることになって、実はアメリカでは全く同じ状況だったんで、イギリスでは封印されてたっていうことなんですよ。だから、スティーブ・マックイーンも『Small Axe』を撮るときに、イギリス人にも差別があったってことを撮りたいっていうことで、頑張ってお金集めして撮ったっていうのは、インタビューで言ってました。

バラカン:今日上映したものとは全然違う話に脱線してますけど。(笑)

柴田:だいぶいい感じです!

小倉:ジャズのファンの方がいらっしゃったら、申し訳ないんですけど。(笑)

(後編に続く)

1951年ロンドン生まれ。ロンドン大学日本語学科を卒業後、1974年に音楽出版社の著作権業務に就くため来日。現在フリーのブロードキャスターとして活動、「バラカン・ビート」(インターFM)、「ウィークエンド・サンシャイン」(NHK-FM)、「ライフスタイル・ミュージアム」(東京FM)、「ジャパノロジー・プラス」(NHK World)などを担当。著書に『Taking Stock どうしても手放せない21世紀の愛聴盤』(駒草出版)、『ロックの英詞を読む~世界を変える歌』(集英社インターナショナル)、『わが青春のサウンドトラック』(光文社文庫)、『ピーター・バラカン音楽日記』(集英社インターナショナル)、『魂(ソウル)のゆくえ』(アルテスパブリッシング)、『ラジオのこちら側』(岩波新書、電子書籍だけ)、『ぼくが愛するロック 名盤240』(講談社+α文庫、電子書籍だけ)などがある。2021年からPeter Barakan’s Music Film Festival(https://pbmff.jp/)のキュレイターを務める。

ウェブサイトは https://peterbarakan.net/

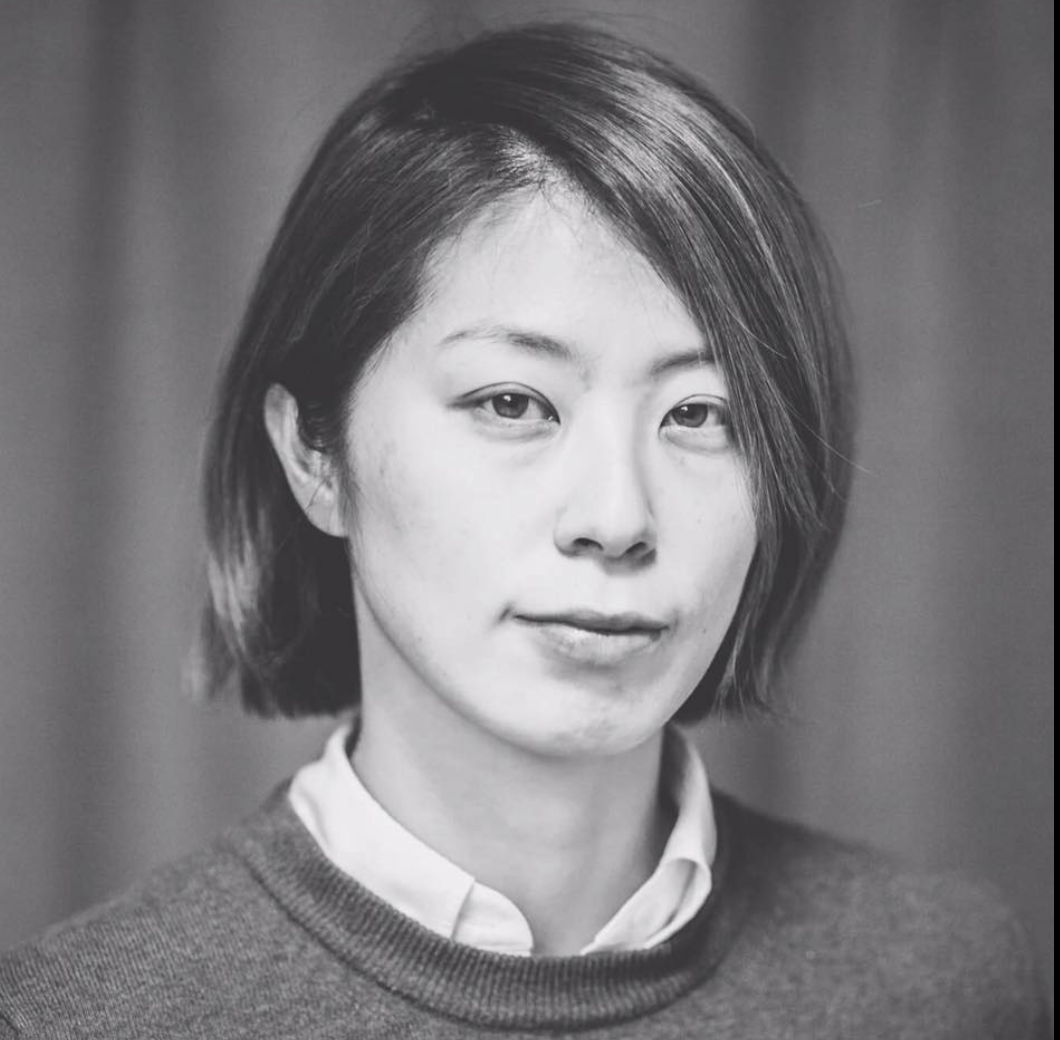

小倉 聖子

1980年東京下町生まれ。ロサンゼルスの語学学校卒業後、日本の映画・制作・配給会社にて勤務。メディアプロモーション、広告宣伝などの仕事をした。その後、外資系大手にて1年でパブリック・リレーション業務を行う。また映画業界に戻り、映画制作宣伝の業務+ドキュメンタリー映画のメディアや評論家へのプロモーションを行う。そして2007年に現在のVALERIAとして個人レーベルを立ち上げ、フリーランスとして映画のプロモーションをしつつ、映画祭のオーガナイズ、各種イベントのオーガナイズを行う。現在はフィンランドを代表する建築家アルヴァ・アアルトの人生を描いたドキュメンタリー『AALTO』のPRプロデューサー、またピーター・バラカン音楽映画祭と、ポーランド映画祭の主催も続けている。2019年に写真家でもある夫マチェイ・コモロフスキとの共著「ワルシャワ、文化、今日」を出版。ポーランド文化を広める活動や、日本の伝統文化・和食についても勉強中。

Films:アカデミー賞作品『イーダ』、 『AMY エイミー』他、ノミネート作品『COLD WAR あの歌、2つの心』、『ブータン 山の教室』も宣伝プロデュース。またセロニアス・モンクのドキュメンタリー、『BILLIE』、『ジャズ・ロフト』、『さらば青春の光』、『男と女』、『THIS IS ENGLAND』、など音楽系の映画作品にも携わる。